Über die Malerei von Adam Patrzyk

I.

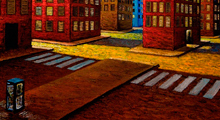

Die Verzauberung durch die von Adam Patrzyk gemalte Welt stellt sich sehr schnell ein, und mit ihr die Frage: Sich vor diesen Orten hüten oder von ihnen anziehen lassen? Diese Kunst ist magisch, was bedeutet: sie erweckt ein undefinierbares Verlangen, in die Bilder einzutauchen, sich in ihren Räumen niederzulassen, ohne vorab zu wissen, ob auf Gedeih oder Verderb. Wie es oft vorkommt, erleben wir zunächst ein Déjà vu, sehen etwas, was uns längst bekannt ist, da bereits früher von anderen gemalt und erzählt. Man schaut in Patrzyks Städte, Landschaften und Häuser mit der Bürde von Assoziationen und Analogien, mit dem Eindruck, dort schon mal gewesen zu sein. Dann merken wir aber, wie sich unser Wissen verfremdet, verblasst und abhandenkommt unter dem Druck von starken – und, wie es vorerst sogar scheinen könnte – erzürnten oder gefährlich erhitzten Farben, und unter dem Druck von Zwillingsformen, welche, wie Klänge in der repetitiven Musik, zuschlagen und die Zeit ins Echo verwandeln, in ein geschlossenes, isoliertes, sich selbst verwirklichendes Gefüge, das weitab, jenseits des gewöhnlichen, chronologischen Verweilens verborgen. Auf manchen Bildern wird die Stadt gerade zum himmelhohen Instrument, mit Tausenden Fenstern und Streifen, die bunte, ein einziges wiederkehrendes märchenhaftes Motiv abspielende Tastaturen formen.

Ein Rezensent der neulich in Paris eröffneten Kandinsky-Ausstellung ruft mit Begeisterung aus: In einem Bild von Kandinsky kann man sich verirren wie in einem Wald. Und diesen Spaß darf man sich nicht entgehen lassen

. Sich in einem Bild verirren ist ein schönes Symptom für Vergnügen. Aber in den koloristisch auch sehr intensiven Bildern von Patrzyk ist es nicht möglich, sich zu verlaufen oder zu verirren. Nicht möglich, darin so zu stöbern wie etwa in Kandinskys Werken. Man weiß nicht mal, ob man in diesen Gebieten, in diesen Zimmern, in diesen Straßen einfach so verkehren darf; wer lädt uns dort ein, zu welchem Besuch? Und wenn man schon jene mutige, wenn auch vielleicht unhöfliche Entscheidung trifft, dann gewiß ohne Gefahr – oder Belohnung – sich im Rausch zu verlieren; aus Patrzyks Geometrie gehen wir nicht heraus, wir werden in ihr sein wie auf der Hand. Unangenehm sichtbar, unserer Intimität beraubt. Und damit muß man hier fertig werden.

Man kommt also mit anfänglichem Verständnis (Großstadtlandschaften mit Wolkenkratzern würden gut zum triumphalen Vorspann in „Manhattan” von Woody Allen passen, mit Gershwins Musik im Hintergrund), dann aber bewegt man sich von einem Bild zum anderen fort oder eher weicht, zu eigenem Erstaunen, zurück. Es geht hier jedoch nicht um ein intellektuelles oder sinnliches Nichtwiedererkennen der Orte, sondern um einen vor unseren Augen entstehenden ursprünglichen oder jäh entblößten Lebenszustand, gegensätzlich zu der hier dargestellten Zivilisation – diese grobkörnige, magmaartige Textur von Straßen, diese Klümpchen und Zeilen von Fußböden, von Wänden, von der Erde, ein wenig wie die Oberfläche des Mondes oder wie die ersten, sich gerade vereinigenden, vibrierenden Atome. Über jene geologische Substanz, die sogar ins Innere der Wohnungen hineinreicht, kann man schwer etwas sagen. Aber nicht weil wir eine Grenze überschreiten, hinter der sich eine unaussprechliche, fantastische Welt ausbreitet - sondern, im Gegenteil, weil sich vor uns etwas auftut, was es ja seit langem gibt und was wir in unseren eigenen Städten bereits vergessen haben: der poröse, kernige, rauhe, aus bunten Teilchen gewobene Inhalt der Existenz, der Materie wahrer Kern. Mag sein, so direkt eher unschön, aber doch lebendig, in Bewegung, manchmal noch glühend, gar wogend, als ob jemand diese Bilder geschwenkt hätte, nur hier und dort gerade erkaltet, gestern noch Lava. Der Kern, zu irgendeinem Urbeginn geschaffen, aber wie soeben abgeschabt, geriffelt wie ein frischer Gobelin, in dem Farben in geschwollenen, beschleunigten Gradationen oder in scharfen, aber komplementären Oppositionen einander begegnen. Dann kann es einem vorkommen, hier stelle der Weltschöpfer die Bauklötze von Häusern auf, zum Zeitpunkt, als das Chaos gerade aufhört, sich zu formen. Die blutroten, ruhigen Blöcke, direkt in den Grund eingeschlagen wie Stempel ins Original. Daher das Zögern: woran sich halten, welcher Sache sich nähern - den hier aufgebauten Dekorationen, der nackten Erde? Oder eher deren seltsamer Symbiose vertrauern?

II.

Déjà vu. Die Melancholie – zum Beispiel – ist eine der verlockenden Eingangstore zu Patrzyks Werken, aber kein Ausgangstor, ihre Spur verliert sich irgendwann. Die thematischen und formalen Verbindungen zur Kunst, welche üblicherweise als melancholisch gilt – zu den Werken von Giorgio de Chirico (starke Licht- und Schattenkontraste, das urbanistisch „Italienische”), von Hopper (leere Strassen, vermehrte Fenster, Lichtquadrate, das urbanistisch „Amerikanische”), vielleicht sogar, weiter hergeholt, von Delvaux (durch eine gewisse Erhabenheit des städtischen Dekors) - sind gewiß unvermeidlich, obwohl diese Zusammenstellung jene andere, bei Patrzyk bestimmende Leere, die Leere einer Stadt ohne Menschen und der Innenräume ohne Menschen, nicht einbezieht; sie hat einen anderen Charakter und eine andere Ausstrahlung als verlassene Pflaster oder Hoppers Hotelzimmer. Man wird also die Analogien allmählich verwerfen müssen, denn der Mensch genießt bei Patrzyk keine Sonderprivilegien, nicht mal jene, die aus dem traurigen Genuß der Melancholie resultieren: aus Einsamkeit am Sonntagmorgen, aus In-Gedanken-Versinken im Inneren eines Cafés. Vor diesen Fenstern wird keine amerikanische Frau in den Sonnenschein treten, auf dieses Trottoir wird kein italienisches Mädchen, das mit einer Stange einen Reifen stößt, Schatten werfen; umso weniger sollte man eine Allegorie, versteinerte Statuen von Silhouetten in der Stadtmitte erwarten. Mehr noch, es gibt keine Gewißheit, ob der Blick, aus dem diese Bilder hervorkommen, einem melancholisch sinnenden Menschenauge oder einem Fühler entstammt, der auf Farbe, Licht und Bewegung reagiert.

Bei Patrzyk stellt sich die Frage nach „Ich” als außergewöhnlich unbequem dar. Wer fühlt hier was, wem tut hier was weh? Oder gut? Wer schaltet hinter diesen Fenstern das Licht ein, wer ließ drinnen die Rollos und Jalousien runter, wer machte die Fensterläden zu (und dann wieder auf), als ob überall, hinter jeder Glasscheibe, ein Spektakel gerade zu Ende wäre? Oder ist auch das eine Illusion und die Fenster übernehmen lediglich von außen das Licht, das sie beleuchtet und manchmal, in einer Art unbefleckter Berührung, durchdringt? Wie eine subtil wirkende, künstlerische Neutronenbombe oder eine methodische Epidemie hat Patrzyk die Bauten und Brücken - also, haushälterisch gesagt, die Infrastruktur - bewahrt und die Lebewesen abgeschoben (in tiefe Schlupfwinkel, hinter die Vorhänge). Diese Absenz fällt auf und beunruhigt, aber vielleicht ist sie gar nicht so dramatisch, wie es zunächst anmuten könnte. Ist es nicht so, dass wir beim Fotografieren erst abwarten, bis Menschen das Blickfeld verlassen? Menschen, Tiere und sogar Pflanzen würden hier übrigens, der Form wegen, gar nicht passen; ihre Gestalten sind ungeschickt, mickrig und für die Geometrie uninteressant, sie lassen sich schlecht malen. Wenn also bei Patrzyk etwas von der melancholischen Ästhetik durchscheint, dann nur in der Organisierung der Orte. Seine Welt ist eben more geometrico gedacht: nach scharfen Winkeln, wenigen sich wiederholenden Konturen, Verdoppeln der Bestimmungen, Kopieren der Körper. Ähnlich wie bei Chirico können die Neigung zur Konstruktion und Geometrie sowie verstärkt angewandte Perspektive historisch auf die neoplatonische Tradition der Renaissance (von Panofsky in seinen Schriften über Dürer analysiert) bezogen werden, die die geometrischen und mathematischen Künste dem Zeichen des Saturn zuordnete. Aber es zeigt sich schnell, dass die Geometrie und Mathematik damals vor allem Zeugnis über die Unzulänglichkeit des menschlichen Geistes abzulegen hatten, der seiner Erkenntnisbegrenzungen bewußt und vor der Unendlichkeit wehrlos ist - und dass sie hier dagegen zum irren, poetischen Vehikel der Phantasie werden.

Eigen ist auf Patrzyks Werken die Perspektive: findig, leidenschaftlich, intensiv, als ob die in sie eingestanzte, in ihr erhärtende Luft narkotische Eigenschaften hätte; die Perspektive, die sich manchmal (wie in „Badezimmer”) an einer schwindelerregenden Anamorphose streift, aber umsichtig nie in sie verfällt. Eigen sind die Gesichtspunkte: meistens hoch platziert, auf den vermeintlichen obersten Stockwerken oder irgendwo direkt unter den Zimmerdecken, andernfalls gar in der Luft, mal höher, mal tiefer, seltener ganz tief – wie der Betrachtungswinkel von Batman, der über dem Boden frei schwebt und nach einem guten Ausblick sucht. Das Auge taucht nach unten, indem es den Horizont verlängert und verdeutlicht, was eine seltsame, planmäßige Pedanterie bedient. Keine Linie wird hier sich selbst überlassen, keine Möglichkeit, Schatten zu werfen oder Licht zu widerspiegeln, verschenkt. Bilder wie „Eckwinkel” oder andere Straßenbahn- und städtische Variationen sehen gar wie ein Paroxism der Präzision aus. Die Übereinstimmung aller waagerechten Linien – der Etagen an den Gebäuden, der Gleise auf dem Boden, der Straßenbahnleitungen oberhalb und der von ihnen geworfenen Schatten, welche von den Toren der Häuser vollständig geschluckt werden – sind außerordentlich; es ist ein Realismus von Verrückten und von Kindern/Vätern, die auf dem Teppich gemeinsam Bahnhöfe bauen und mit Eisenbahnen spielen.

Wiederholung und Perspektive erweitern diese Welt und minimieren sie zugleich, die aufeinanderfolgenden Reihen von Straßenbahnen, Brücken oder Fenstern machen die Orte paradoxerweise nicht größer, sondern steigern noch deren spielzeugmäßige Intimität. Obwohl die Städte durch dieses Klonen ihrer Teile uferlos auszuwachsen scheinen, obwohl sie häufig in der Taille, in der Mitte des Fragments aufgefaßt werden, so dass man den Rand nicht sieht, winden sie sich und schlingen sich zugleich um sich selbst, fallen aus dem allgemeinen Raum heraus, betreiben ihre eigene Relativitätstheorie. Wir befinden uns in einem kleinen Teilchen davon, aber fast immer im Zentrum, was den Eindruck der Symmetrie verstärkt und die durch die Wiederholung verursachte Unruhe glatt streicht. Die Innenräume (wie jene von Bibliotheken oder quasi kirchliche) scheiden sich in stille Unendlichkeit, indem sie ihre Windungen diskret vervielfältigen; die ad infinitum zerkleinerten Bögen der über dem Fluß verwucherten Brücken durchflechten präzise die Luft. Dasselbe fügt sich zu sich selbst hinzu: so entsteht ein Rhythmus.

Beim Betrachten dieser Wiederholung, dieser Pathologie von Formen, die ihre Metastasen zum räumlichen, abgründigen Echo auslegen, denkt man an Piranesi, an seine berühmten Grafiken Carceri, die die Phantasien der Opium rauchenden Dichter (de Quincey, Baudelaire) unermeßlich beschäftigten. Nur dass es Phantasien von Romantikern waren, die die Tiefe faszinierte, die bereit waren, sich im Absoluten und im Nichts aufzulösen, die nach der Mündung unten und nach dem Himmel – oder dem Abgrund – unter der Erde suchten. Die aus diesen quälenden Wiederholungen von nacheinanderfolgenden Gefängnisetagen und Treppen einen Weg machen wollten, das Vorstellbare zu überwinden, aus der hiesigen Existenz auszubrechen. Und die manchmal mit Entsetzen merkten, dass sie in einer endlosen Gefangenschaft steckten, wie lebendige Fliegen im Bernstein (Victor Hugo sagte ja: „Das schwarze Gehirn von Piranesi”). Bei Patrzyk ist der Impuls der unendlichen Bewegung fast immer horizontal, weniger – oder gar nicht - düster, verbissen oder hysterisch, eher formal als „philosophisch”; mag sein, dass das romantische Dilemma Gefangenschaft/Transgression ihm ganz fremd ist. Gelegentlich kann man sich vorstellen, dass diese langen Flure der offenen Perspektiven das Innere von Lichtleitern oder von Farbstreifen sind, durch die man betört und ohne Ziel reist, entlang der ihnen vorbestimmten Strecken – so wie Menschenschatten oder Luftkuben reisen, unermüdlich mit Straßenbahnen transportiert.

III.

Wir wissen nicht, was sich in den wie Mäuselöcher in Disneys Zeichentrickfilmen geöffneten Toren tatsächlich verkriecht. Wir wissen nicht, was die wahre Lichtquelle ist: Sonne oder Mond, Feuerschein, irgendein kosmischer Reflektor oder eher eine gigantische Taschenlampe, denn die Lichtbüschel gehen oft von unten und seitlich auseinander. Wir wissen eigentlich nicht, welche Tages- und welche Jahreszeit ist. Wir wissen nicht, wohin die Straßenbahnen so strebsam gleiten und was das für ein Urbanismus ist: ohne das Städtische, Geschäfte, Kiosken und Grüninseln? Deshalb möchte man beim Betrachten von diesen Bildern „Die unsichtbaren Städte” von Italo Calvino zitieren: „Es ist nicht gesagt, dass Kublai Khan alles glaubt, was Marco Polo erzählt, wenn er die auf seinen Sendreisen besuchten Städte schildert (...)”. Ja, es ist nicht gesagt, ein wenig glauben wir Patrzyk auf seinen Sendreisen und noch mehr glauben wir ihm nicht. Diesen Arbeiten wohnt eine grundsätzliche Zweideutigkeit inne, welcher wir begegnen, indem wir Werke von interessantesten realistischen Malern analysieren, die sich - insbesondere wenn der Interpretierende die Schraube zudreht - metaphysisch deuten lassen. Wenn Hopper sagt, sein Wunsch wäre, „nur und ausschließlich das Licht an der Wand zu malen”, glauben wir ihm und zugleich wissen wir es besser: für uns gehören seine Zimmer am Meer, mit sonnigen Quadraten an den Wänden, ohne Zweifel jenseits einer realistischen Abbildung, ins Register der letzten Orte. Auch bei Adam Patrzyk verläuft zwischen den beiden Welten, der „gegebenen” und der „geschaffenen”, eine dünne Grenze; wie es scheint, besitzt fast jede sichere Tatsache ihr unoffensichtliches Revers, eine mehr oder weniger realistische Fassade verhüllt Gott weiß was, ein mehr oder weniger „normales” Badezimmer dient einer unbekannten Ablution. Das Einzelne stellt sich – manchmal, ab und zu – noch realistisch dar; hingegen ist das Verdoppelte und Multiplizierte eine Pforte zur Pittura metafisica. Die Städte, ähnlich wie jene von Marco Polo, existieren nach eigenen hermetischen Regeln, die ihre Einheit und Eigentümlichkeit konstituieren. Hin und wieder, auf den ersten Blick, erinnern sie sogar an die von Patrzyk vorgefundenen; wir aber, Kublai Khan, die in unserer Warschauer, Lodzer oder einer anderen schäbigen, aus dem Leim gehenden Moderne gemächlich sitzen, hegen den Verdacht, dass jemand hier sich diese Regeln ausdenkt und zu Ende ausspricht. Denn hat schon jemand von Städten gehört, wo man auf eine Straßenbahn gar nicht zu warten hat? Die Verzauberung vergeht umso weniger: Nur bei den Berichten Marco Polos vermochte Kublai Khan durch die zum Einsturz bestimmten Mauern und Türme hindurch das Filigran einer Anordnung zu erkennen, die so subtil ist, dass sie dem Biss der Termiten entgeht

.

Wie soll man also dieses Filigran, diese „unsichtbare” Stadt, den von Adam Patrzyk gemalten/erzählten Raum begreifen? Wie mit den Händen fassen, als ein Ganzes - weil man versucht wird oder sogar das Bedürfnis verspürt, sie in einem Schub zu bestimmen, wie eine homogene, gesonderte Vision in sich zu sammeln. Es hat den Anschein, dass Patrzyk eine einzige kohärente Zivilisation malt: geschlossen und dicht, wie jene von Inkas, von den Bali-Inseln oder von Stonehenge - mit ihren in den Boden eingestellten Steinen. Der Betrachter hat die Qual der Wahl: in dieser Malerei vor allem eine Kreation ex nihilo zu entdecken oder eher weniger global zu schauen und die Verarbeitung, das Experiment mit dem vorgefundenen Raum zu betrachten? Mehr dem Monolog der Phantasie oder dem Dialog mit den realen Orten zu lauschen? Eine kosmogonischere und natürlichere Vision anzustreben oder es eher philosophisch und sozial zu verstehen? In diesem Text wird stärker auf das Erstere gesetzt.

Unter den Lichtbüscheln, die theatralisch von der Seite und von oben fallen, unter den schillernden Spinnweben der Glänze formen sich die häufig in contre-jour gemalten szenischen Orte. Patrzyks Pinsel ist leicht dekorativ (nach diesen bunten Verschlingungen könnte man Ziergewebe herstellen), etwas pompös, minimal comicartig; er wird durch einen geringen expressionistischen Überfluß geführt, der die Teilchen erhitzt, aber zugleich in ein präzises Puzzle einzwängt. Man kann sich schwer des Eindrucks erwehren, dass dieses vollkommene, puristische Zusammenlegspiel soeben einer größeren Konglomeration, genannt Universum oder Weltall, entnommen wurde. Aber wie hat es sich von ihr distanziert, was hat es dazu gebracht, sich abzusondern, das bleibt ein Rätsel. Welche Stimmungen begleiten diese Kreation von Alternanzen und Akzidenzen? Dieses Sammeln von Materieblöcken an Randgebieten des Lebens, um sie zu einer durchschaubar organisierten, jedoch kompakten Masse zusammenzupressen? Beim Schauen in die Bilder spürt man manchmal den in sie eingeschriebenen Tribut bei dem bösen Äußeren, eine Bürde von dem, was in ihnen nicht genug berücksichtigt wurde, die Emissionen jener anderen, fernen, wohl fremden Welt. Vor allem aber – und auf dieses Empfinden soll man wohl abzielen – jene Glückseligkeit, die Kinder verspüren, wenn es ihnen gelingt, ein für die anderen unzugängliches Versteck, eine eigene Höhle im nahen Wald, ein eigenes Zelt im Garten zu finden. Oder wenn sie unter dem Tisch der Erwachsenen wohnen. Oder auf dem Teppich Lego-Steine aufstellen und die Welt neu bauen.

Es geht hier nicht darum, aus Patrzyks Werken die unklare Bedrohung, die sich im Hintergrund vieler seiner Bilder herumschleicht, zu entfernen – je länger es möglich ist, in sie zu schauen, umso mehr übrigens spürt man derer Wärme. Aber wir müssen über das gleichzeitige Einrichten eines auserwählten, ersätzlichen, utopischen, idyllischen Ortes reden. Eines Ortes, wo die Zeit sich unwirksam macht, wo man sie in der ewigen Wiederholung existieren läßt und wo die Geometrie die Freiheit hat, Winkel zu bilden. Eine Wiederholung ist immer zweischneidig, Wonne und Fluch, Rhythmus und Blockade gleichfalls. Meistens ist sie opressiv – aber nicht in einer Utopie und Idylle, wo sie vor verderblichen Folgen der dahinschwindenden Augenblicke schützt, der Vergänglichkeit oder der Entartung einen Damm entgegensetzt, zu einem schöpferischen – entzückenden und nicht sklavischen – Prinzip wird. Bei Patrzyk organisiert man sich in dieser unsüßen Idylle (die mit einem rührseligen Schäfergedicht nichts zu tun hat), in diesem glücklichen Exil eine eigene Niederlassung mit mikroskopischer, penibler Achtung, indem man auf die geträumte Möglichkeit hinweist: wozu der Raum werden könnte, wenn er gleichzeitig Farbe, Form und Musik wäre. Diesen Landschaften wohnt etwas Ideales inne, wie den sogenannten idealen Landschaften in der Malerei des 18. Jahrhunderts. Man muß sie zähmen, ihren gütigen Antlitz wahrnehmen: neben der Schärfe der Winkel, der ganzen städtischen Wucht, der unbestimmten Atmosphäre der Dämmerung – das Tänzerische und den Frohsinn. Denn die gleitenden und in alle Seiten schlitternden Raupen und Glühwürmchen von Straßenbahnen, samt mathematisch geordneten Häusern, Viadukten und Gleisen, fangen nun an, eine rhythmische, harmonische Ganzheit hervorzubringen, als hätte die Stadt ein Ballet aufgeführt: fein, unauffällig, jedoch bemerkbar; bei Patrzyk gibt es Bilder, die tanzen. Und Bilder-Partituren, wie „Zone, die man wie eine Aufzeichnung von Tönen unterschiedlicher Höhe lesen kann; auch die Stabilität vibriert hier, steht unter Spannung. Diese sättigende, dynamische Dichte der Ereignisse, in einen Augenblick und einen Ort, ein dreidimensionales Netz eingezwängt, diese Gedrängtheit des materiellen Seins ist schön, wahrhaft künstlerisch und schafft eine besondere – man muß dieses Wort deutlich sagen - Harmonie.

Farben und Kontraste gehören auch zu den Ereignissen. Tautologisch gesagt, ist Adam Patrzyk sehr malerisch (man sagt ja über manche Schriftsteller, sie seien literarischer als die anderen). Seine Geste ist freigiebig, aber nicht verschwenderisch; das Gleichgewicht zwischen Disziplin und Temperament scheint vollkommen. Die Farben sind also nicht, sondern sie geschehen: sie pulsieren und gestalten zusammen - in den paralellen Streifen, den Übergängen von Warm zu Kühl, gegensätzlich, aber sich ergänzend - lebensspendende Ströme, eine unantastbare Mosaik von Nuancen und Schatten. Die Kontraste zwischen Hell und Dunkel, angeblich so scharf, ja feindselig, plötzliche Areale der Dämmerung hervorhebend, fügen eher die städtische Landschaft zusammen als vierteilen sie und erweisen sich insofern als wohltätig. Auf der hervorragenden „Ausweiche” vervollständigen sich die Licht- und Schattenbereiche (wie im Ying-Yang-Symbol) in einer kompletten, perfekten, leicht berauschenden Form, die man als bestes, weil reines Vergnügen genießen kann.

IV.

Gelingt es also, dieser Form eine konkrete Bedeutung zu verleihen? Zu antworten, woher sie gekommen und wohin sie geht? Versuchen kann man und will man; Patrzyks Wiederholungen versetzen unseren Geist in eine unendliche Rezonanz. Ging man einmal in sie rein, wird es schwierig, deren Echo, auch in sich, zu bremsen, endlich an einer Schwelle, in einem einmal erfaßten Sinn anzuhalten.

Ja, ein Echo ist immer ein Widerhall, eine Wiederholung der ersten Stimme. Wie soll man aber die erste Stimme, die erste Idee bei Patrzyk finden, was könnte sie sein? Ein Impuls des Widerspruchs, der Desertion? Unwichtig; laß uns in der Welt des Echos nur das Echo hören; in der Welt der bunten Streifen an den Streifen hüpfen, sich an derer Biegungen erfreuen. Die Malerphantasie entgleitet - gewiß nicht gleich, sondern erst nach dem Durchwandern eines Weges - allen Bezügen, um mit ihren Wänden, Strassenbahnen und Licht alleine zu bleiben. Interessiert ausschließlich an den Formen, dem Zusammenstellen der Körper, der Nachbarschaft von Gestalten und Nuancen, malt sie jetzt nur ihre Bestimmung (und die Bestimmung ist eine Instanz, wo man nach keiner Bedeutung mehr sucht), die im Kreis der Wiederkehr fixierten aufeinanderfolgenden Häuser, Traktionen, ruhige Himmel und gewölbte Fußböden in der Farbe frischen Blutes. Wie jemand es auffaßte, „malt sie sich den Ausgang zu”, den Ausgang zu einer anderen, nicht ihrer, sondern gewiß unserer alltäglicher Welt. Sie wird wohl nie mehr dort ausziehen.

In Patrzyks Phantasie ist etwas, so zu sagen, Animalisches. Es zieht sie zum Licht wie eine Motte, unwiderstehlich, sie sucht nach ihm in den Toren, Schlupfwinkeln, Fenstern. Sie ruft es aus dem Gewölbe durch Bullaugen hervor - und das Licht wird zum Spielball, zu einem kosmischen Luftballon; durch Ritzen der Fensterläden – und es wird zu einem warmen Band. Sie lockt es aus dem Gemäuer durch die offenen Türen und aus der Stadt durch die rechteckigen Ausbrüche oder Panoramascheiben heraus. Die Häuser sind Sammellager des Lichts, dessen Aufbewahrungsräume und Spiegel, oder, wie in der „italienischen” Stadt, nur Fassaden/Zwischenwände, die in den Fenstern den Weg zu dessen Fülle fokussieren. Das Licht in den Innenräumen, wie die versunkene – so der Eindruck - Konzertszene („Zwischenakt”), dieses wunderbare Atlantis voller Geigen, wird zum reinen Extrakt verdickt, wenn man sich einen Extrakt, einen Likör aus Licht vorstellen kann. Wie es anmutet, fahren die Straßenbahnen vor allem deshalb, um Lichtbrocken auf den Boden zu werfen. Patrzyk führt mit dem Licht ein Auf-Zu-Spiel, holt es aus seinen Refugien heraus, vermauert es hinter den Sperren, vergräbt es im Dunkeln, damit es umso stärker wird; manchmal läßt er es offen in die Zimmer ein, manchmal verstellt ihm den Weg, verdeckt es mit den Wänden, wo es im Hinterhalt wartet. Das Licht erscheint als die stärkste, hier vielleicht die einzige geistige Präsenz, das Pneuma, das alle Orte zusammenfügt. Es ersetzt den Menschen, reibt sich an den Saiten von Instrumenten, schießt über dem Wasser der Badewanne vorbei. Die Landschaften und Innenräume ohne Menschen werden von ihm balsamiert und mit feierlicher Andacht aufgefüllt. Hätte man all die Schachteln von Häusern mit einer Geste aufgehoben, wäre vielleicht ein einziges großes Lichtbüschel nach oben emporgeschlagen.

Es ist also unwichtig, ob jemand zum zweiten Mal in dieselbe Badewanne steigt, zum zweiten Mal nach der Geige greift, sich noch einmal in dasselbe Bett legt. Hier gibt es keine Menschheitsgeschichte, keine Aktivitäten, keine Handlung, denn sie wären nur eine zeitweilige Störung des freien Flusses des Lichts

(Stasiuk in Dukla). Es lohnt sich nicht, Fragen nach dem menschlichen Dasein zu stellen - warum es eingestellt wurde, wann es hierher in aller Öffentlichkeit zurückkehrt, seine Quarantäne beendet. Irgendwo lauert es, hält den Atem an, seine Anwesenheit ist geisterhaft, schwebend, nur leicht spürbar. Patrzyk hat ihm zeitweilig – für die Ewigkeit? – eine Tarnkappe verpaßt. Er hat die Pause in Bewegung gesetzt. Und eine Pause ist für die freie Phantasie ihr eigentliches Element. Insofern hat er überprüft, ob die Welt auch in der Pause, ohne uns im Mittelpunkt, vorstellbar ist. Ja, und ob.

***

Bei mir in der Wohnung hängt an der längsten, ganz nackten weißen Wand ein Bild von Hopper. Weder Original noch Kopie; es hängt nicht, sondern erscheint. An sonnigen Tagen gießt sich an der Wand ein warmes, gelbes Quadrat aus und dauert, indem es sich unmerklich verschiebt, eine oder zwei Stunden. Man kann es endlos anstarren. Jetzt suche ich abends an der Wand nach einem Bild von Adam Patrzyk. Es fängt an, zu kommen: cremegelbe Grübchen, kleines Archipelag aus winzigen Reflexen, Ausschlag eines schwachen Schimmers auf dem dunklen Hintergrund.

Titel von der Redaktion