Bild Anhalten (Teil II)

Bilder erlauben mir zu schweigen. Ich male, also muss ich nicht mehr erzählen. Was soll ich sagen? Jedes von ihnen ist doch mein Spiegelbild. Ich verstecke mich hinter dem Bild. Ich verstecke mein ganzes Ich im Bild. Dem Bild ist das aber egal.

Das Heft mit meinen Bildentwürfen erinnert an das Gekritzel auf Dokumenten von Konzern-Mitarbeitern – Seiten, die mit automatisch gezeichneten Skizzen gefüllt sind. Es passiert nicht oft, dass ich eine fertige Skizze auf ein Bild übertrage, am meisten sind es nur Umrisse. Ich notiere alle meine Ideen, manchmal komme ich zu ihnen zurück. Auf der Rückseite des Bildes trage ich immer das Tagesdatum auf, an dem ich anfing am Bild zu arbeiten, sowie seine Nummer. Ich mag keine Titel, sie sind überflüssig. In einem separaten Heft notiere ich jedes Bild, jede Nummer. Eine sorgfältige, bürokratische Auflistung.

(Nr. 96) Ich merkte nicht, dass es gerade Weihnachten war und malte einfach das Bild. Es war ein Stern – und zwar nur ein Stern, eine Form, Figur, ohne jegliche Assoziationen. Den Titel, „Bethlehemscher Stern“, fügte ich später hinzu.

Ich fange nie an zu malen, weil gerade was geschieht, weil ich gerade etwas erlebe und daraus sofort ein Bild entstehen muss. Erst als ich die fertige Leinwand sehe, kehrt alles zurück. Es stimmt – diese Bilder dokumentieren mein Leben, aber ich werde nichts mehr zu diesem Weihnachten sagen, an dem ich den Stern malte. Ich will es nicht.

(Nr. 100) Ich vermute, alles fing mit einem Quadrat an. Der Kreis kam später. Ich malte vier oder fünf Quadrate – das hier war das letzte. Plötzlich spürte ich seine Sinnlosigkeit und ich schlug es auf die andere Seite!

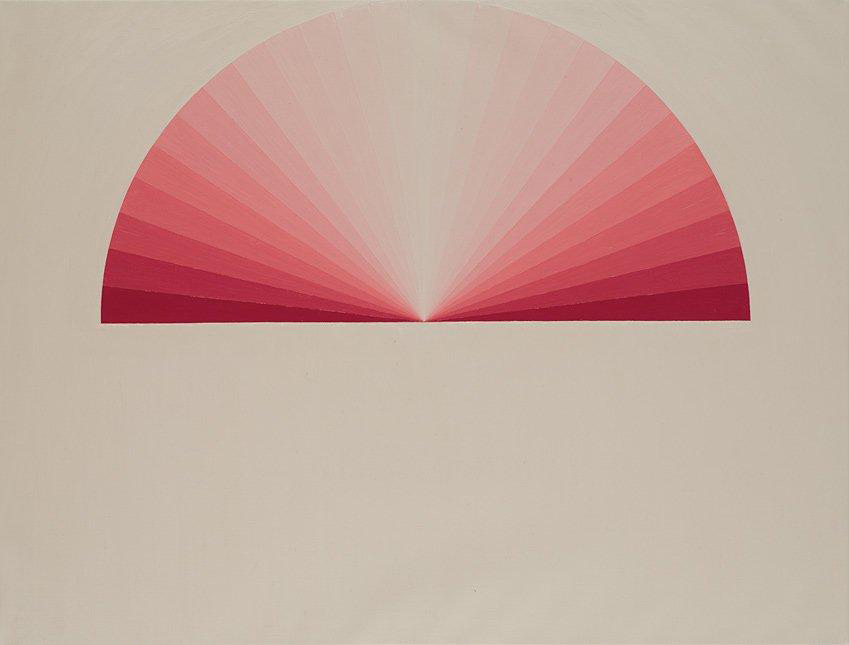

(Nr. 121) Die Landschaft interessiert mich. Vielleicht liegt es an der Stadt, in der ich lebe? Ich hatte immer Wohnblöcke vor meinen Fenstern – früher in Lublin, jetzt in Ożarów genauso. Rundherum herrscht Leere, da alle früh morgens in die Arbeit, nach Warschau, eilen. Von der Straße höre ich das Summen der Lkws. Wozu soll ich das malen? Ich verstehe das nicht, fühle es nicht, will ich auch nicht. Hier war der Zufall entscheidend: ich malte etwas, es gefiel mir nicht, ich wischte es weg, machte es kaputt. Die Farbe verschwamm und verwischte. Und so lag das arme, graue Bild. Eines Tages stand ich vor dem Balkon, schaute zum Himmel und sah eine wunderschöne Sonne. Sofort malte ich einen weißen Kreis – meine Sonne am Himmel über Ożarów.

(Nr. 124) Mich faszinieren die Übergänge zwischen Tag und Nacht, Positiv und Negativ – diese dünne Linie, eine Grenze zwischen dem Hellen und dem Dunklen. Verstecken, Enthüllung. Wie ein Spiel mit den Blenden eines Fotoapparats. Das Licht rettet, die Finsternis verschlingt uns.

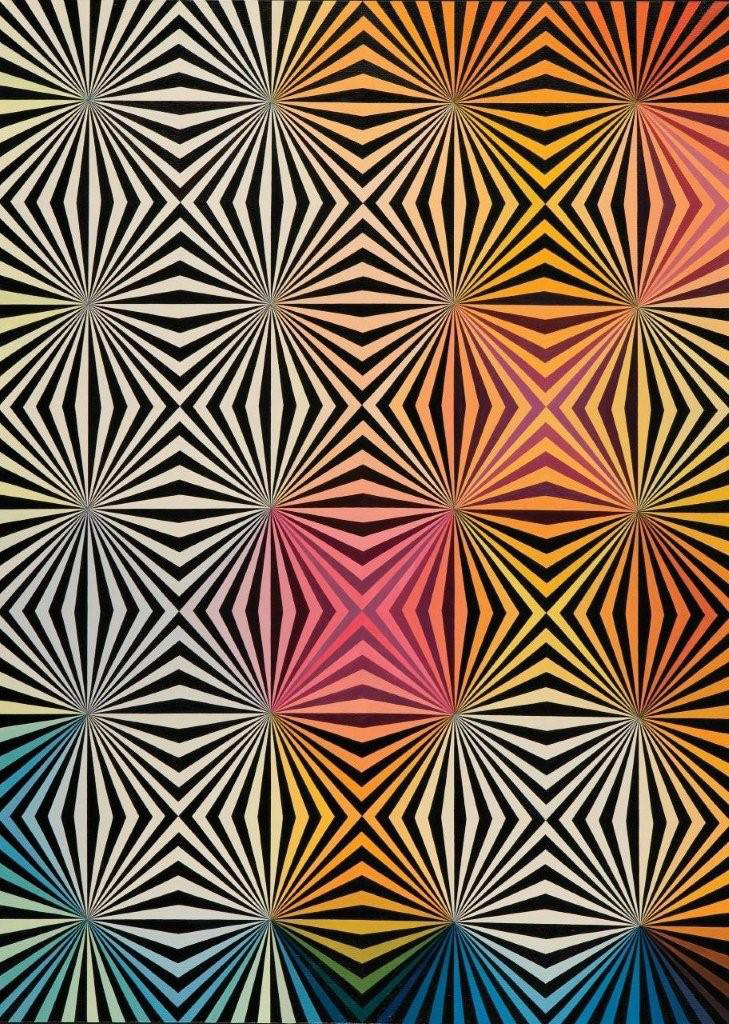

(Nr. 130) Ich malte ein weißes Bild mit einigen kraftvollen Farbakzenten. So sollte es sein, so fühlte ich mich. Aber es wurde so stinklangweilig! Das Weiß entfloh mir, es verschwand - ich fing an, Farben dazu zu geben und drehte total durch.

Es ist ein seltsames Bild, es kann wahnsinnig machen. Ich weiß nicht, wer es kaufte, aber manchmal denke ich darüber nach, wie er sich fühlt, ob er das Bild noch betrachtet, da diese Komposition ziemlich kräftig ist. Ich hielt es auf einmal nicht mehr aus und drehte es zur Wand.

(Nr. 136) Das Gerassel der Ketten und Knirschen der Zahnräder. Scharfes Bild, nicht wahr? Hier hat sich wahrscheinlich meine Aggression angesammelt, weil ich bei seiner Betrachtung wütend wurde. Ich kann es nicht fassen, dass es allen gefällt. Müsste ich es beschreiben würde ich sagen: „etwas dramatisch, aber nicht allzu depressiv“.

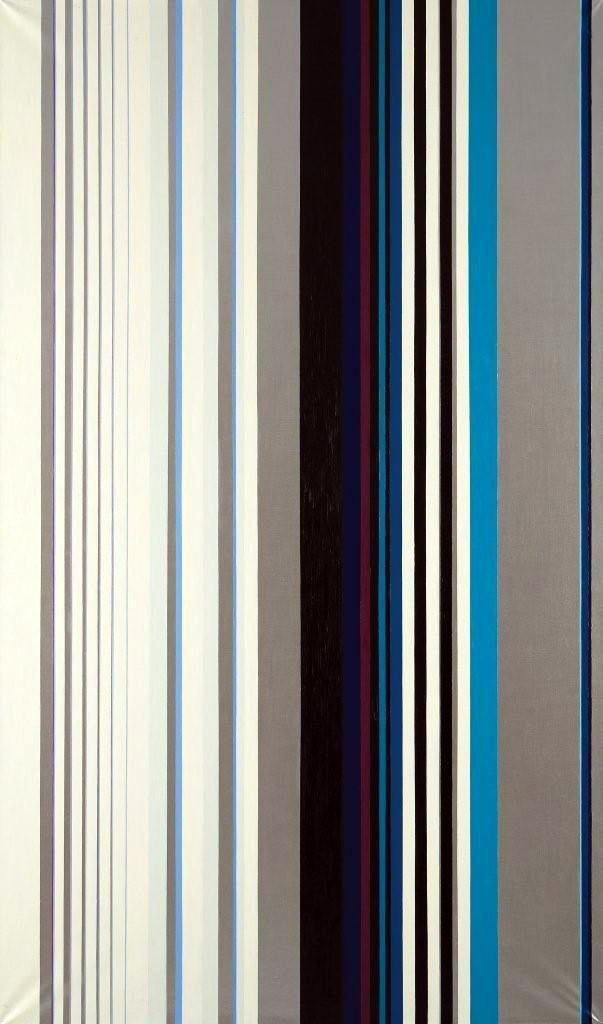

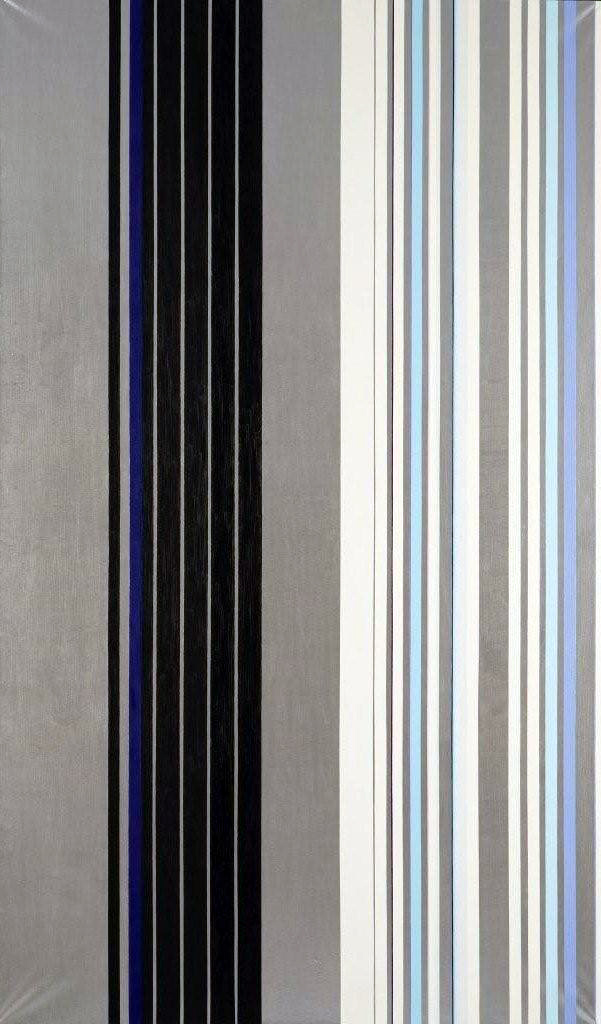

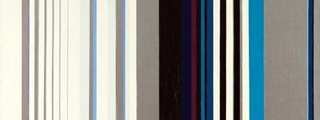

(Nr. 143 und 144) Weißt du, für mich sind senkrechte Streifen der Höhepunkt der Hoffnungslosigkeit. Wie ein Codestrich auf einem abgelaufenen Produkt. Ein finsterer Lebensabschnitt muss für mich nicht unbedingt mit dunkler Farbe bespritzte Bilder bedeuten. Silber, Blau und Weiß, immer engere Streifen, immer dichter – das ist mein Weltuntergang.

(Nr. 146) Manchmal habe ich Lust, die Farbe spontan und mit Schwung zu schütten. Der Malprozess ist bei mir so langsam, beinahe schwerfällig. Ich wusste mit mir selbst nichts anzufangen. Eine totale Hilflosigkeit – also strich ich das Bild durch.

(Nr. 151) Ich setzte nie voraus, dass ich Malerin werde. Vieles habe ich schon in meinem Leben gemacht – ich will davon aber nicht erzählen. Seit zwei Jahren male ich nur. Ich nehme das sehr ernst, was soll ich sonst tun? Ich gehe mit dem Hund spazieren, bis zum Feld hinter der Siedlung. Es ist hier weder schön noch hässlich. Eher grau.

Wenn ich unter keinem Zeitdruck stehe fange ich erst am späten Nachmittag zu malen. Ich brauche kein Tageslicht, ich mag es, in der Nacht zu malen. Als einmal der Strom ausfiel, malte ich sogar beim Kerzenschein. Das Licht ist nicht wichtig.

Wenn ich dieses Bild betrachte, sehe ich, dass ich diese Arbeitsphase hinter mir habe. Ich stehe am Scheideweg. Jetzt male ich. Was ich in einem Jahr tun werde, weiß ich nicht.

(Nr. 159 und 160) Diese Bilder machen mich müde, sie scheinen mir schwer und repressiv. Aus dem Überdruss an Kreisen fing ich an, Dreiecke zu malen. Ich musste mich endlich von dem Zentralpunkt des Bildes befreien. Immer nur diese Mitte. Aber sobald ich eine leere Leinwand vor mir habe und weiß, dass ich wieder einen Kreis zeichnen werde, dann starre ich manisch in die Mitte, wie in eine Schießscheibe. Das macht echt verrückt.

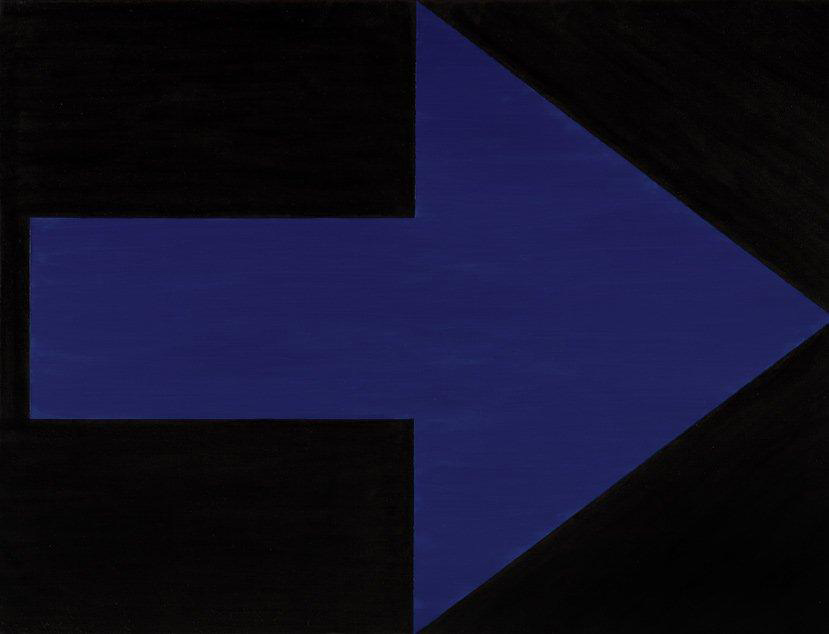

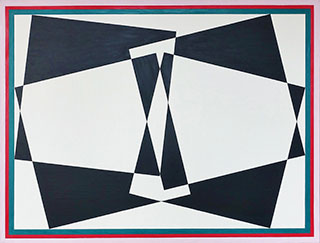

(Nr. 164) Ich liebe Dreiecke! Sie sind wie eine Entgiftung nach all den vibrierenden, bunten Formen. Ich möchte einfache, reine Bilder malen, gleichzeitig reizt es mich, sofort eine Farbe, eine Linie, dann noch eine dazuzutun, damit es netter wird. Wenn ich höre, dass meine Bilder aufgeordnet und chirurgisch präzise sind, da muss ich staunen, ich will laut lachen – ich male ohne Plan, chaotisch, endlos. Die einzige Grenze bildet die Leinwand selbst.

(Nr. 167) Ich habe den Eindruck, dass der Pfeil niemandem gefällt, weil seine Aussage so einfach ist – er bedeutet Bewegung und zeigt die Richtung. Aber schau mal: Das ist ein tolles Bild. Eine Superform, dazu ein großes Versprechen und eine Ungewissheit – ich weiß eben nicht, was uns erwartet, wenn wir dahin gehen.

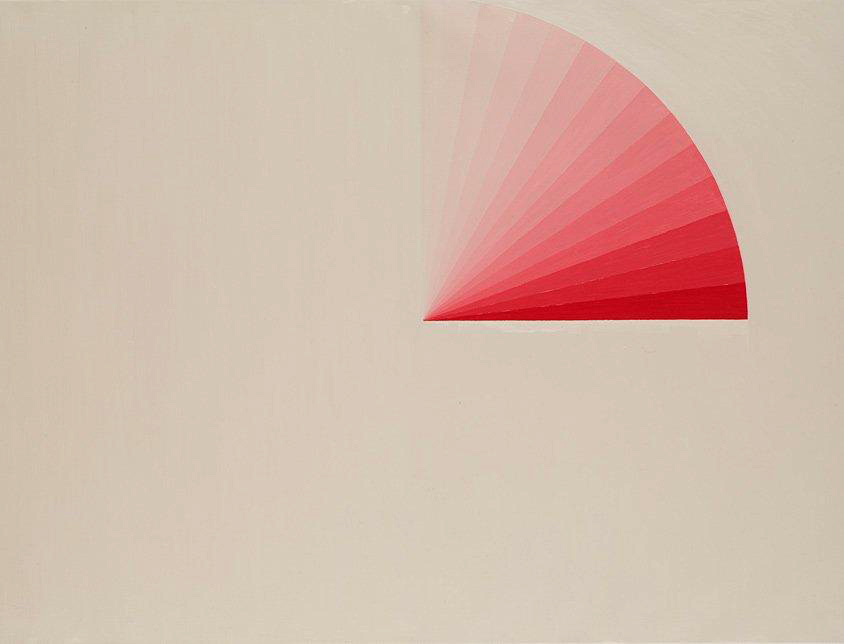

(Nr. 169 und 170) Ich kaufte vor kurzem ein Buch über die Ästhetik der chinesischen Kunst und Kultur, über die Malerei, die Musik und die Poesie. Ich habe es noch nicht gelesen, nur durchgeblättert und sofort fand ich einen Abschnitt über die Leere. Das hat mich interessiert und ich fing an, über die Leere im Bild nach zu denken: Wie kann ich sie auffassen und zeigen? Wie kann ich vermeiden, zu viel zu erzählen?